学部案内

京都のオーバーツーリズム問題

日本を代表する観光地である京都は、観光客の混雑、マナー、食べ歩きで出たゴミのポイ捨てなど、様々な課題に直面しています。地域は観光とどう向き合うべきか、実際に足を運んで考えてみませんか。

デザインで世界を変える

住まいも地域も、移動手段も通信手段も、カタチのあるものはすべて誰かがデザインした結果です。デザインが変われば世界は変わる。誰もが暮らしやすい、差別のない社会を実現するためのデザインを考えよう。

若者がもっとホールを訪れるには?

関西最大級規模、2,000席の大ホールを持つ「フェニーチェ堺」。堺東周辺地域の活性に資する施設であるために、また将来に希望を持たせる施設であるために課題は山積。そんな課題の解決策を学生同士で議論し責任者の方に直接提案します。

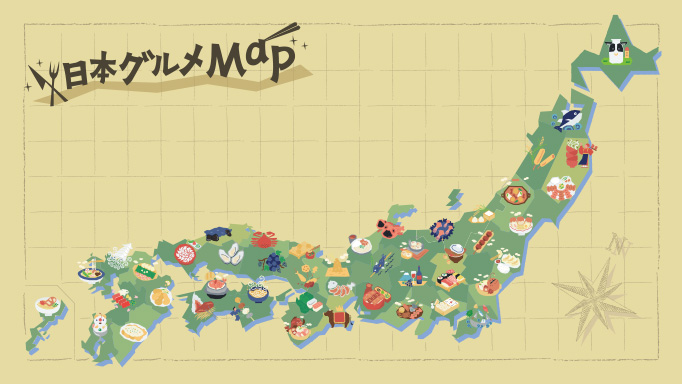

新しいご当地グルメを提案してみよう

近年、地域産業の活性化やSDGsに貢献できることから、その地域ならではの食材・習慣・伝統・歴史などを活かした食への関心が高まっています。地域が元気になる新しいご当地グルメを提案すること、これも地域創造学の学びです。

地域の課題を探り、

地域とともに解決の方法を模索する。

人口減少や超高齢化、気候変動や自然災害の激甚化、地域・経済格差の拡大など、多様な社会課題の実態を正しく捉え、解決に導くための実践的な学びを展開します。各地に根差した人や組織、生活や生業に深くコミットし、同時に国際的視野のもとで地域社会の問題を見据え、その価値と魅力を発見・創造する力を鍛えます。

-

1年次

「地域創造」とは何かを知り、

必要な基礎力を養います。 -

2年次

着眼点を鍛え、

地域を深く理解する力を身につけます。 -

3年次

自分の研究テーマに取り組み、

複合的な知識と視点を身につけます。 -

4年次

卒業研究にまとめ、

研究の成果を地域に還元します。

4年間の流れStudy flow

学びの領域Territory

地域の「元気」に貢献するための多彩なアプローチを備えた4つのコース。

まちや人と出会い、地域に新しい価値を生み出す力を養成します。

-

食農マネジメントコース

-

経済、経営、文化の面から、食品の生産・加工・販売の実態、または食生活の変化を分析し、「食」と「農」による地域振興策を検討します。

- 進路イメージ

-

- 食品メーカー 食品商社

- 公務員

- 農協 食品小売業 農業従事者

-

地域政策コース

-

「公共」「社会」「文化」とともに「環境」 を学びの柱として、実践的な地域活動を行い、豊かで持続可能な地域社会の創出に向けて何ができるのかを探究します。

- 進路イメージ

-

- 公務員 教員 地元の金融機関

- 地域関連組織(商工会、農協など)

- NPO

-

観光コース

-

旅行者と住民の交流のあり方を探究し、文化・産業・自然などの地域の資源を活かした新しい観光による地域活性化を考えます。

- 進路イメージ

-

- 旅行会社

- 運輸関連(鉄道、航空など)

- ホテル・旅館 DMO※1

- 観光・地域づくり分野のコンサルタント

-

地域デザインコース

-

少子高齢化や大規模災害、貧困など、さまざまな社会問題を理解し、住まいや環境、コミュニティのデザインを通じて解決の道筋を探究します。

- 進路イメージ

-

- インテリア ハウスメーカー

- 防災・福祉

- 広告・情報デザイン

- ※1 DMO:観光地域づくり法人/地域の多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略策定と実施を担う法人

学びの特色Features

フィールドワークや出会いから得られる学びを重視し

社会課題に向き合うプロジェクトに挑戦する。

- 「食」と「農」を生産者、

消費者の視点で考える -

地域の持続可能性を見すえた農産物の生産と供給のあり方、伝統的な食文化の継承の方策を多角的な視点から考察します。消費者のニーズにあわせた商品の革新が求められる中、地域の特産品を使った加工品など、多くの人に求められる食品についても探究します。

- 地域の課題を解決し、

新たな魅力を生み出す -

地域の問題を地域の人々とともに解決する方法について、自然・文化・資源・仕事・夢などをテーマに学術的・実践的にアプローチ。行政・企業・市民の連携のもと、自治体とのワークショップや政策コンテストへの参加などを通じて、地域の新たな魅力を創出します。

- 観光を資源と捉えて、

地域交流と活性化を図る -

文化・産業・自然といった地域の資源を活かしながら、旅行者と地域の人々がどちらも満足できる交流のあり方を探究します。また、地域資源を活かした観光をテーマにフィールドワークを重ねながら、地域活性化に挑戦します。

- 地域における

ユニバーサルデザインを探究する -

誰もが暮らしやすい住まいやまちづくりを実現するには、身体や知覚、状況の異なる人々の言葉を聞き、想像力を働かせることが不可欠です。フィールドワークを通じて、さまざまな社会問題に向き合い、差別のない社会、制度、空間のあり方を探究します。

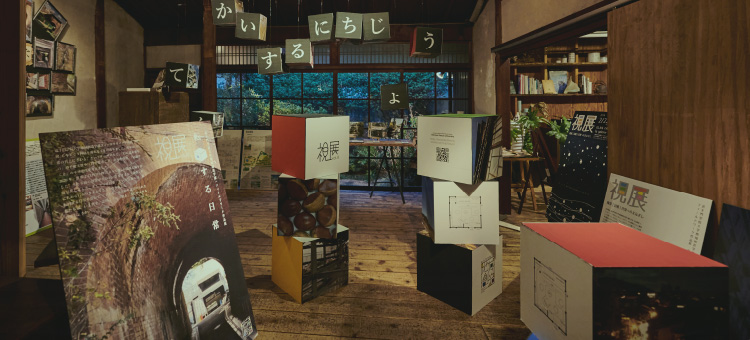

- フィールドワーク作品展(視展)

-

ゼミや卒業研究、各種プロジェクトの成果を地域に発信するフィールドワーク作品展「視展」。社会課題を深くまなざし、さまざまな媒体で可視化することをコンセプトに、毎年、2月〜3月に茨木市内のギャラリーで開催しています。

Pick up 科目Pick up Subject

- 地域経済論

-

地域経済分析システム(RESAS)を使ってデータに基づき地域経済を分析し、環境分野など今後の地域経済を支える産業とその支援政策について考察します。

- 食農と観光

-

フードツーリズムやグリーンツーリズムは近年、注目を集めています。地域の食や農業資源を観光と結びつけた地域活性化に着目し、そのマネジメント手法について考察します。

- 観光マネジメント演習

-

観光地における取り組みや、旅行会社、ホテル旅館など観光関連事業について文献・資料調査やフィールドワークを通じ、基礎的知識の修得を目指します。

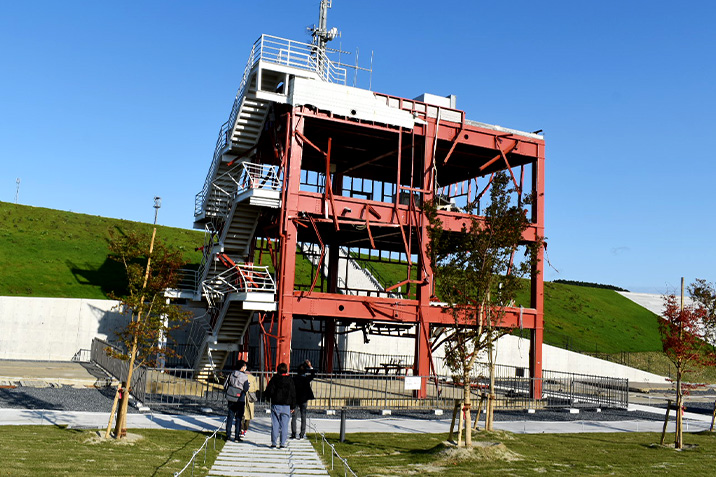

- 災害復興論

-

激甚化・頻発化する自然災害。破壊された地域をいかに再生すべきか。過去の事例を読み解き、復興デザインのあり方を探ります。

卒業研究テーマTheme

● 「平和教育の誘致を目的とした観光パンフレットの作成―広島県竹原市大久野島」

● 「アニメの聖地巡礼による観光振興とファンの関係性」

● 「震災遺構を活用した災害伝承の方法」

● 「都会から田舎へ:新しいライフスタイルを求めて」

● 「図書館利用実態の把握」

● 「商店街活性化のための学生イベント」

● 「農家レストランの成功要因と発展可能性」

● 「地域における学校給食の取り組み」

● 「『おにぎり』から見る米消費拡大の可能性」

● 「津波発生時における障害者施設利用者の避難をどのように支援するか」

● 「女性の社会的居場所づくりに関する研究」

● 「少子高齢化に伴う在留外国人の増加と居住支援の必要性」

取得できる資格Licence

● 中学校教諭一種免許状(社会)

● 高等学校教諭一種免許状(公民)

● 学芸員

● 社会教育主事(※卒業後、1年以上社会教育主事補を務めた後に取得)

● 准学校心理士(※教員免許取得者に限る)

進路実績Career path

-

就職率※

99.1 % -

- 主な進路

- アース製薬株式会社/株式会社伊藤園/株式会社ファーストリテイリング/関西電力株式会社/西日本旅客鉄道株式会社/日本郵便株式会社/青山商事株式会社/株式会社ニトリ/東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社/株式会社四国銀行/明治安田生命保険相互会社/セキスイハイム近畿株式会社/日本マクドナルド株式会社/株式会社ホテルニューアワジ/株式会社JTB/株式会社エイチ・アイ・エス/株式会社リクルート/和歌山地方裁判所/大阪税関/国土交通省(近畿地方整備局)/大阪矯正管区(法務教官)/奈良県庁/島根県庁/高知県庁/京都市役所/高槻市役所/豊中市役所/箕面市役所/奈良市役所/鳴門市役所

(2022~2024年度卒)

※2025年3月卒業生就職率/就職率は就職活動者を分母とした場合の率です。

ゼミ紹介Seminar

-

食や農で地域を活性化する

アイデアを実践食農マネジメントコース

-

今堀 洋子 准教授専門分野:サステナビリティ、共同体

キャンパス近くの田畑での農作業や、屋久島で自給自足生活を体験するなどフィールドワークを多数実施。京都府の南山城村で、村の人たちと一緒に直売所を盛り立てようとしているチームもあります。学生が自由に地域活性化のアイデアを練り、実施しています。

-

地域の食資源について調査し、

発信する食農マネジメントコース

-

葉山 幹恭 准教授専門分野:農業経営、経営戦略論

地域に存在する食資源と農産物の六次産業化など、その活用状況について調査することがゼミの主な活動です。また、調査だけではなく学生が地域の食に関連するプロジェクトを実施することも重視しており、地域と連携した食育活動や飲食店を取材して情報発信するなどの実践的な取り組みも行っています。

-

地域問題解決の方法を調査し

政策提案、実践する地域政策コース

-

藤原 直樹 教授専門分野:地域政策、行政・地域経営

政策コンテスト参加、商店街でeスポーツイベント開催、シンガポールや北海道ニセコでのフィールドワーク、コミュニティFMでの番組制作などの活動を行っています。地域問題の解決について調査し提案、実践を通じて、企画力、論理的思考、実行力を磨きます。

-

誰もが生き生き暮らせる

地域づくりを探究地域政策コース

-

岩渕 亜希子 准教授専門分野:家族社会学、社会調査法

大学で月1回開く認知症カフェの企画・運営に挑戦中!認知症カフェとは、認知症の方、家族、地域の人などが語らう「みんなの居場所」です。誰もが生き生きと暮らせる地域であるために、新しいつながりをどう生み出し、この居場所をどう育てていけばよいのか、みんなで探究しています。

-

国際的な地域連携について学び、発信する

観光コース

-

間中 光 准教授専門分野:観光社会学、災害復興論

30年にわたって文化・教育・経済的な交流を続けてきたバリ島のマス村と島根県美郷町。学生たちは日本・インドネシアでのフィールドワークを通じ、両地域のさらなる関係強化に向けた取り組みに挑戦しています。

-

観光振興を目指した

名所などを現地調査観光コース

-

安本 宗春 准教授専門分野:観光学

「動く鉄道博物館」として全国から観光客を集める大井川鐵道。学生たちの発案から「観光資源として見る地方鉄道の役割」をテーマとしたプロジェクトを立ち上げ、大井川鐵道への現地調査を実施しました。そして、鉄道を活かした観光振興について探究してきました。

-

安定した居住と

美しい環境をデザインする地域デザインコース

-

葛西 リサ 教授専門分野:住宅政策、居住福祉

世帯の多様化、ライフスタイルの変化に伴い、育児や介護などのケアの担い手の喪失、8050問題や孤独死など、さまざまな生活問題が噴出しています。こういった現状に対して、空き家など、地域に点在する社会資源をつなぎ合わせ、地域、住まい、居住支援のデザインから解決の糸口を探ります。

-

暮らしをとりまくリスクに

実証的な研究で向き合う地域デザインコース

-

田中 正人 教授専門分野:都市計画学、災害復興論

大規模災害、原発事故、ウイルス感染など、私たちの暮らしをとりまくさまざまなリスクに向き合いつつ、いかに安定した居住と美しい環境をデザインするか。フィールドワークに基づく実証的な研究を通じて、公正な社会と空間のあり方を探究しています。

先輩の声Interview